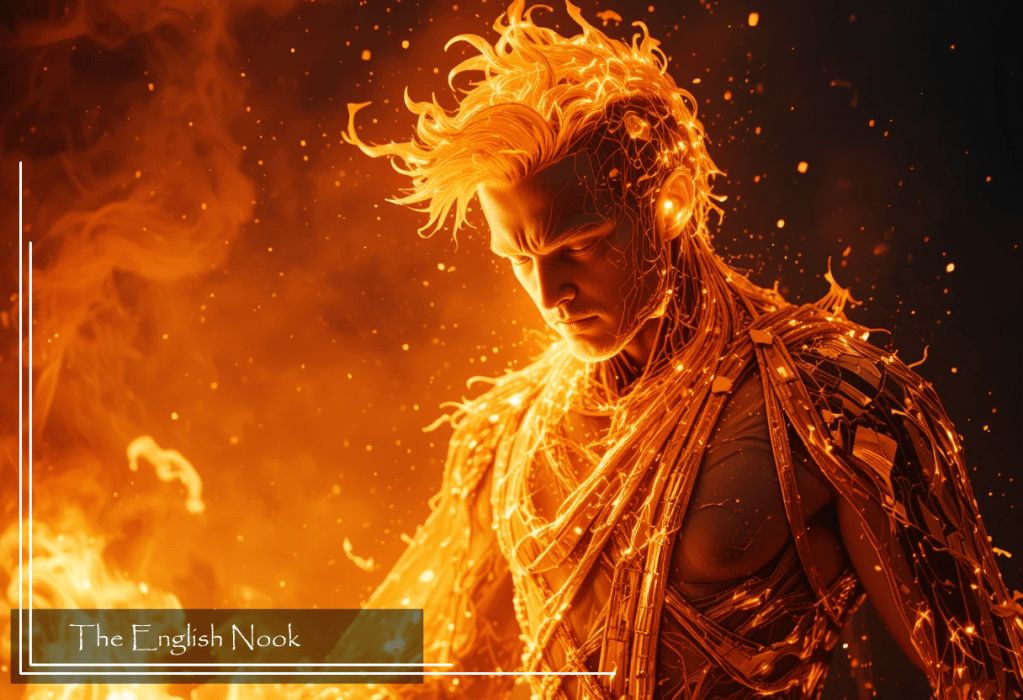

El Hombre Ígneo

Nadie recuerda su nombre. Tal vez porque nunca lo pronunció en voz alta, o tal vez porque, desde el inicio, no fue un nombre para recordar. En los archivos del Instituto de Ciencia Alternativa de Ibernia, figura solo como “I”. Una inicial. Un rastro.

Durante décadas, I vivió en la periferia del mundo conocido, entre montañas desdentadas y valles tan profundos que el sol no los rozaba sino por segundos. Nadie lo visitaba. Nadie se atrevía. Los rumores eran como bruma: decían que era un brujo, un asesino, un sabio caído, un experimento escapado.

La verdad, como suele ocurrir, era más compleja y más extraordinaria.

I había nacido humano, eso era cierto. Su infancia transcurrió en una ciudad húmeda y gris, entre máquinas de cobre y clases de física mal enseñada. Pero ya entonces, algo ardía dentro de él. No una pasión metafórica, sino una luz real. A los ocho años, encendió sin querer la biblioteca de su escuela, simplemente por enojarse. A los once, fue expulsado del último colegio dispuesto a aceptarlo, cuando derritió una estatua con una sola mirada.

El fuego no lo quemaba. Lo obedecía.

No era piromanía ni piroquinesis, ni ninguna de esas palabras que los académicos usan para calmarse entre sí. Era otra cosa. Una herencia, quizás. Una grieta entre planos. Un don que ni los sabios ni los locos comprendían.

Huyó. Escapó del mundo, sí, pero también se escondió de sí mismo.

En su exilio, construyó una casa con piedra negra y techos de plomo, para contener su calor. Bajo tierra, creó cámaras circulares donde practicaba el control. El fuego no era su enemigo: era un espejo. Cuanto más lo negaba, más se desbordaba. Aprendió a calmarlo, a domesticarlo, a llamarlo solo cuando era necesario. Pero nunca, jamás, logró extinguirlo.

Años más tarde, cuando ya su rostro era desconocido y su existencia era leyenda, el mundo cambió. Algo cayó del cielo —una estrella herida, un fragmento de un dios moribundo, nadie lo supo con certeza— y trajo consigo un invierno sin fin. El cielo se volvió de hierro, la nieve no se derretía ni bajo antorchas, y el frío entraba en los huesos y los hacía cantar. La gente moría en las calles con las manos convertidas en ramas de hielo.

Los gobiernos colapsaron. Las ciencias fracasaron. Las plegarias se congelaban antes de llegar al cielo.

Y entonces, como un susurro en la ceniza, alguien recordó a I.

Lo buscaron. Lo temieron. Pero también lo necesitaron.

Cuando finalmente cruzó los límites de la civilización, lo vieron venir como una sombra envuelta en luz: alto, encorvado, con ojos de brasa líquida y la piel cruzada por venas de oro vivo. No caminaba: ardía. No hablaba: su presencia hacía temblar el aire.

Le suplicaron que encendiera los hornos. Que derritiera los cielos. Que devolviera la temperatura a la tierra.

Pero él no lo hizo de inmediato. Sabía lo que le costaría. Sabía que usar su fuego en ese grado era destruir su frontera humana. Lo volvería algo más… o algo menos.

Aun así, aceptó.

No por compasión —I no era compasivo—, sino por propósito. El fuego que portaba no era suyo, no del todo. Era una herencia del mundo anterior al mundo. De un tiempo donde la vida era chispa flotando en el caos. Su deber no era existir, sino arder por algo que valiera la pena.

Así, I se plantó en el centro de la ciudad congelada, extendió los brazos, y se abrió. No explotó, no se consumió: simplemente dejó de contenerse.

El fuego que emergió no era rojo ni amarillo. Era blanco, profundo, infinito. Los edificios no ardieron: florecieron en calor. La nieve se deshizo en segundos. El cielo crujió y se quebró como una costra de hielo antiguo.

El mundo respiró.

Y I desapareció.

No dejó cenizas. No dejó cuerpo. Sólo un círculo de tierra cálida que aún hoy, años después, sigue sin enfriarse.

Los que lo vieron dicen que, en el último momento, sonrió. No por orgullo, ni por gloria. Sino porque, por primera vez, entendió lo que era ser humano. No contener el fuego. No temerlo.

Sino usarlo, aunque uno mismo se queme.

Desde entonces, algunos aseguran haberlo visto entre las montañas, una figura roja entre la niebla. Otros dicen que es una leyenda. Una advertencia.

Pero hay quienes afirman que I aún vive.

No entre nosotros, sino debajo de todo, donde el fuego original aún canta.

Esperando el próximo invierno.

Cuando el mundo se heló, no rezaron por milagros… buscaron al hombre que ardía.

¡Gracias por leer “El Hombre Ígneo“! Esta es una historia de una serie creada para lectores ávidos y estudiantes de español que desean disfrutar de relatos cautivadores mientras practican el idioma. ¡Sigue atento para más historias y consejos de lenguaje que enriquecerán tu aprendizaje!

Explora más cuentos cortos en español e inglés visitando la sección de:

Short Stories / Cuentos Cortos

💭✨💫

Cuando el mundo pierde su brillo, tu mente vaga inquieta o tu corazón carga un peso invisible, deja que una historia abra la puerta a lo imposible. Solo una página, una frase, una palabra… y de pronto estás en otro universo, donde la imaginación pinta lo ordinario con colores de ensueño y transforma los instantes más simples en pura magia.

“¿Te gustó? ¡Dale a ese botón de me gusta! 💥

Leave a comment