La Máquina de los Cielos Rotos

El Ingeniero de Realidades

Durante años, Leandro Vassilakis fue un hombre sin destino. Uno de esos que habitan el mundo con la silenciosa desesperación de saber que no pertenecen del todo. Su casa estaba oculta entre colinas negras, a las afueras de un pueblo donde la superstición era más sólida que la fe, y la fe más sombría que el pecado. Allí vivía solo, entre engranajes, tubos de vidrio, pergaminos con símbolos olvidados, y cuadernos donde dibujaba galaxias imposibles y estructuras que parecían soñadas por un alquimista loco.

No tenía familia. No recibía visitas. Pero cada noche, mientras el mundo dormía, Leandro trabajaba bajo la luz azulada de su lámpara de mercurio, construyendo su obra: una máquina que no viajaba en el tiempo, sino entre realidades.

La idea le había llegado no en sueños, sino en un momento de fiebre, cuando el límite entre lo que uno cree y lo que uno sabe se disuelve. Una figura —no humana, pero tampoco enteramente inhumana— le susurró fórmulas. Le habló de las “costuras del mundo”, fisuras invisibles donde la lógica se enrosca sobre sí misma y deja pasar lo inverosímil.

La Máquina

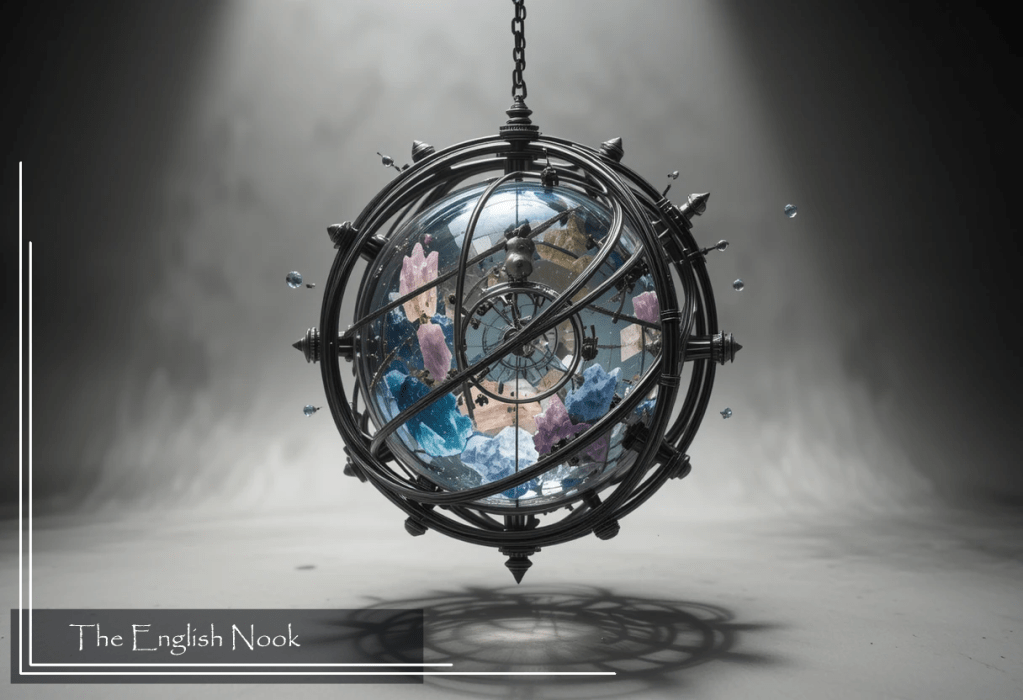

No tenía nombre oficial. Leandro la llamaba simplemente “la Caja”, aunque no tenía forma de caja. Era más bien una esfera suspendida por una estructura de plata negra, con anillos giratorios, plumas de hierro y cristales flotantes que cantaban al moverse. Cada componente estaba hecho a mano, con materiales que solo podía conseguir intercambiando favores con personas extrañas o explorando ruinas que no figuraban en mapas. Algunos cristales gemían al tacto. Otros parecían absorber el tiempo alrededor.

Para activarla, hacía falta algo más que electricidad: hacía falta convicción. Un acto de voluntad pura, como si el universo necesitara una firma escrita con la esencia de uno mismo. Leandro lo logró una noche de luna quebrada, tras sacrificar no sangre —eso sería vulgar—, sino una promesa jamás rota.

Y entonces, la Caja se abrió.

El Primer Mundo

Fue como ser lanzado a través de una membrana líquida de ámbar. No sintió velocidad ni calor. Solo un instante de disolución, y luego, la presencia brutal de la maravilla.

Era un mundo sin cielos: arriba, flotaban océanos suspendidos, dentro de los cuales nadaban islas vivas, peces con alas de vidrio, y naves que parecían medusas metálicas. Las personas allí hablaban en suspiros y se movían en danza constante. Leandro caminó por puentes de raíces que crecían mientras los usaba, bebió vino que recordaba sueños olvidados, y contempló torres de hueso que cantaban cuando el viento las acariciaba.

Quiso quedarse, pero la Caja vibró, como si supiera que ese no era su fin. Había más.

El Segundo Mundo

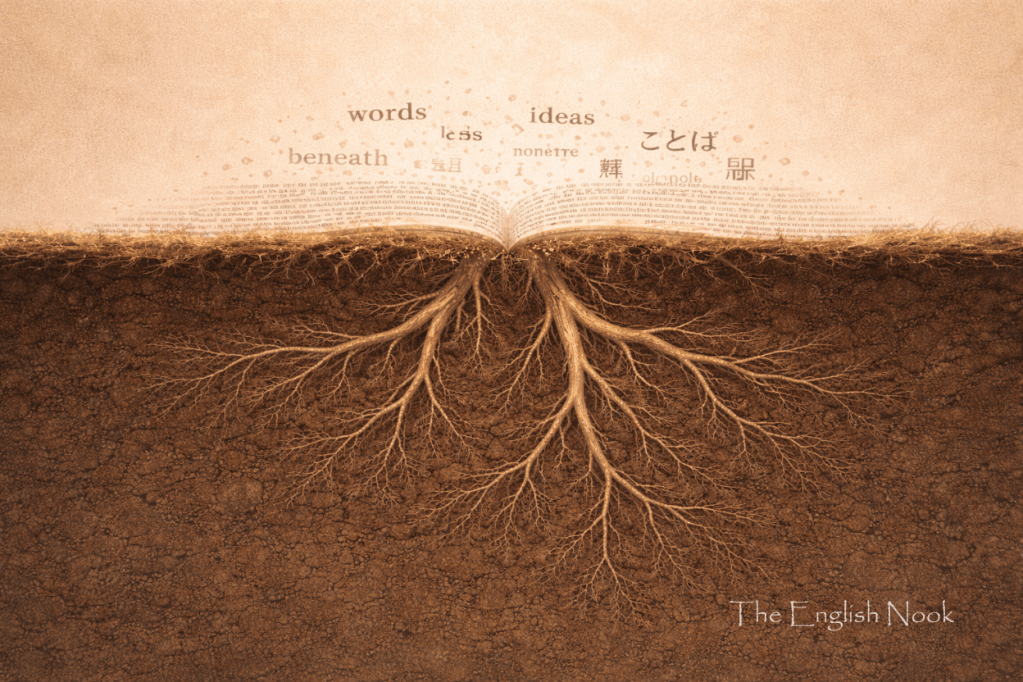

Este mundo era más oscuro, más íntimo. Aquí, la gravedad era suave y las sombras tenían voluntad. Cada pensamiento que Leandro tenía florecía a su alrededor en forma de flores, cenizas o espejos flotantes. Era un lugar hecho de deseos no expresados, donde el alma se manifestaba como un resplandor que le seguía como un animal fiel. La gente vivía en bibliotecas infinitas, y la lectura era un arte sagrado: leer significaba vivir lo leído.

Aquí, Leandro entendió algo: la Caja no era solo un vehículo. Era una prueba. Un juicio. Cuanto más viajaba, más se deshacía de su pasado, de su cuerpo, incluso de su nombre. Y, sin embargo, más sentía que era verdaderamente él.

El Último Mundo

Cuando llegó al último mundo —y lo supo sin saber cómo—, no había paisaje. Solo una extensión de espejos rotos flotando en el vacío. Cada uno mostraba un “Leandro” distinto: algunos triunfantes, otros caídos, unos crueles, otros sabios. La Caja se detuvo. Silencio total.

Entonces comprendió: ese mundo era el centro.

No de los demás, sino de sí mismo. El lugar donde todas las versiones de él convergían. Y allí, la Máquina habló. No con voz, sino con certeza.

—¿Qué deseas? —dijo el mundo en una lengua hecha de pensamiento y pulso.

Leandro no respondió al instante. Miró los espejos. Vio su reflejo multiplicado. En todos, era diferente. Menos en uno.

En uno, era igual.

Ese espejo se acercó. Leandro lo tocó.

Y entonces desapareció.

Epílogo

Años después, un viajero errante encontró la casa de Leandro, vacía pero intacta. En el centro del laboratorio estaba la Caja, apagada, muda. Nadie la podía activar. Nadie entendía su construcción.

Pero cada tanto, cuando la luna tiene forma de ojo, los cristales de la máquina emiten una nota suave, como una cuerda rasgada, y en el aire, por apenas un segundo, aparece una silueta: la de un hombre sin tiempo, caminando entre cielos rotos, sonriendo.

Un viaje entre mundos donde la realidad se quiebra… y el alma se revela.

¡Gracias por leer “La Máquina de los Cielos Rotos“! Esta es una historia de una serie creada para lectores ávidos y estudiantes de español que desean disfrutar de relatos cautivadores mientras practican el idioma. ¡Sigue atento para más historias y consejos de lenguaje que enriquecerán tu aprendizaje!

Explora más cuentos cortos en español e inglés visitando la sección de:

Short Stories / Cuentos Cortos

💭✨💫

Cuando el mundo pierde su brillo, tu mente vaga inquieta o tu corazón carga un peso invisible, deja que una historia abra la puerta a lo imposible. Solo una página, una frase, una palabra… y de pronto estás en otro universo, donde la imaginación pinta lo ordinario con colores de ensueño y transforma los instantes más simples en pura magia.

“¿Te gustó? ¡Dale a ese botón de me gusta! 💥

Leave a comment