Las Orugas del Almacén

En un rincón olvidado de un enorme almacén, donde las cajas de madera se amontonaban como montañas polvorientas, algo insólito estaba sucediendo. Entre los pliegues de una vieja lona, pequeñas orugas de un color verde brillante se movían lentamente, casi imperceptibles. Nadie sabía de su existencia, pues los trabajadores del almacén estaban demasiado ocupados con sus tareas diarias para notar aquellos diminutos visitantes.

Sin embargo, las orugas no eran comunes. Cada noche, cuando la luz del almacén se apagaba y la oscuridad se extendía, las orugas se reunían en un círculo perfecto y comenzaban a trabajar. No tejían capullos ni buscaban alimento, sino que trenzaban hilos de un material desconocido, suave como la seda pero luminoso como la luz de las estrellas. Con paciencia y habilidad, tejían patrones intrincados que parecían mapas o mensajes, aunque nadie, salvo ellas, podía entenderlos.

Una noche, Esteban, un joven encargado de inventariar el almacén, decidió quedarse más tiempo para terminar su trabajo. Al encender una linterna y recorrer los pasillos solitarios, escuchó un sonido suave, casi como el roce de hojas movidas por el viento. Intrigado, siguió el sonido hasta la esquina más alejada del almacén, donde descubrió el espectáculo fascinante de las orugas trabajando juntas bajo un tenue resplandor.

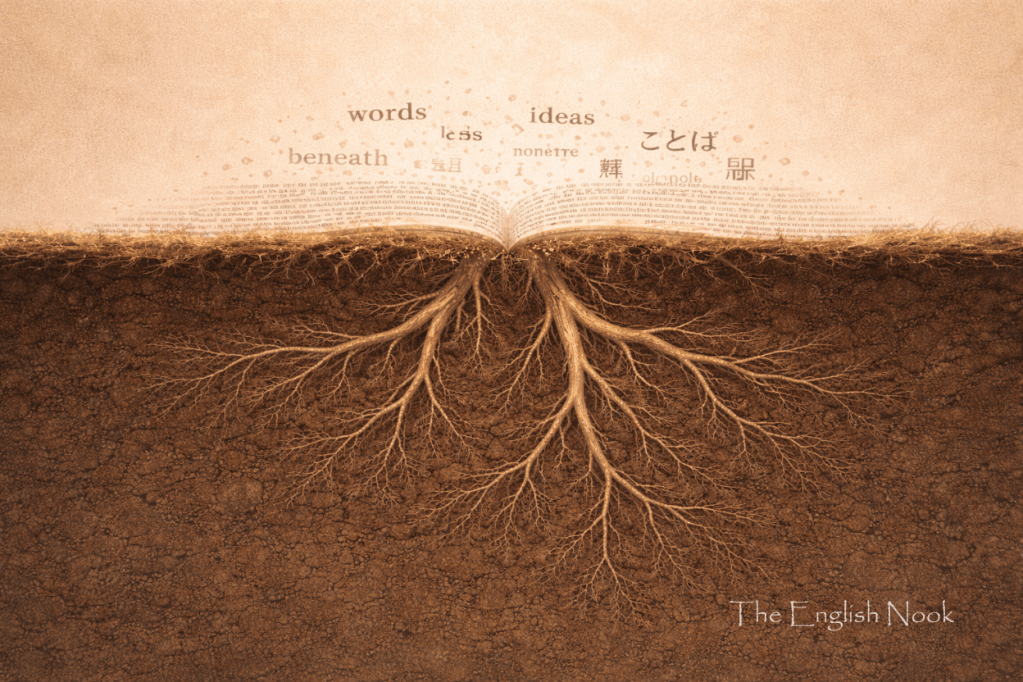

Esteban observó en silencio, temeroso de interrumpir. En el centro del círculo, las orugas habían tejido un diseño complejo: una forma que parecía un árbol con raíces profundas y ramas que se extendían hacia todas partes. Fascinado, intentó tomar una fotografía, pero el resplandor de los hilos desapareció al instante. Frustrado pero decidido a entender, regresó al día siguiente con un cuaderno y lápiz para dibujar lo que veía.

Cada noche, Esteban volvía al rincón del almacén, observando a las orugas y registrando sus creaciones. Con el tiempo, se dio cuenta de que los patrones no eran solo imágenes; contenían símbolos que parecían narrar historias. Había figuras de animales, ríos, montañas y, en ocasiones, algo que parecía una figura humana. Las historias parecían hablar de un tiempo pasado, de un mundo natural que ya no existía.

Un día, Esteban se atrevió a tocar uno de los hilos, y al hacerlo, una sensación extraña lo envolvió. Cerró los ojos y vio imágenes: un bosque frondoso, un río cristalino, animales que corrían libres bajo un cielo despejado. Pero también vio cómo ese mundo comenzaba a desvanecerse, cubierto por máquinas y edificios. Las orugas, comprendió entonces, estaban guardando la memoria de un mundo perdido, tejiendo historias para que no fueran olvidadas.

Decidido a protegerlas, Esteban habló con el dueño del almacén y pidió permiso para dejar ese rincón sin tocar. “Son solo orugas,” respondió el dueño, riendo. Pero Esteban insistió, inventando que el lugar tenía valor histórico y que era mejor no alterarlo. A regañadientes, el dueño aceptó.

Con el tiempo, Esteban compartió lo que había aprendido con otras personas del pueblo. Organizó visitas al almacén, donde mostraba los dibujos que había hecho de los tejidos de las orugas. Aunque nunca logró que otros vieran lo que él veía, muchos comenzaron a reflexionar sobre la importancia de cuidar lo que parecía pequeño o insignificante.

Una noche, cuando Esteban regresó al rincón del almacén, las orugas habían desaparecido. En su lugar, encontró un último tejido: un círculo perfecto que contenía todos los patrones anteriores, como si las historias se hubieran entrelazado en un mensaje final. En el centro del tejido, había un simple símbolo: una hoja de árbol, brillante y viva, que parecía palpitar como si tuviera vida propia.

Esteban extendió la mano, cauteloso, y rozó la hoja con los dedos. Una ráfaga de viento atravesó el almacén, a pesar de que todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Cerró los ojos y, en ese instante, su mente se llenó de imágenes. No eran recuerdos suyos, sino fragmentos de algo más antiguo y profundo. Vio bosques inmensos respirando al unísono, ríos serpenteantes cargados de una energía desconocida, y figuras borrosas que caminaban en armonía con un mundo que ya no existía.

Cuando abrió los ojos, el tejido comenzaba a deshacerse, pero no caía como hilos rotos, sino que se transformaba en pequeñas partículas luminosas que se desvanecían en el aire. La hoja de árbol fue lo último en desaparecer, dejando un eco en su mente: “Lo que se olvida, desaparece para siempre.”

Intrigado, Esteban buscó por todo el rincón alguna señal de las orugas, pero no encontró nada. Al día siguiente, revisó sus dibujos, intentando encontrar alguna clave que le ayudara a comprender lo que había visto. Sin embargo, algo extraño había ocurrido: los patrones que había dibujado estaban incompletos, como si partes esenciales se hubieran borrado. Solo quedaba una vaga sensación de que los tejidos habían sido mucho más que simples historias.

Días después, el dueño del almacén le informó que una de las cajas viejas había sido enviada por error a un pueblo vecino. Esteban, inquieto, decidió buscarla. Cuando llegó al lugar, encontró la caja abierta en un pequeño mercado. Dentro había una fina capa de polvo brillante que desaparecía con cada movimiento. Los objetos que contenía eran insignificantes: fragmentos de madera y hojas secas. Sin embargo, entre ellos encontró un pequeño espejo. Al mirarlo, vio su propio reflejo, pero también algo más. Detrás de él, una sombra en forma de árbol parecía observarlo con paciencia infinita.

Regresó al almacén y, por primera vez, se dio cuenta de un detalle que siempre había pasado por alto. En una de las paredes del rincón donde trabajaban las orugas, había marcas grabadas en la madera: líneas rectas que formaban un patrón similar al de los tejidos. Esteban pasó horas estudiándolas, pero no lograba descifrarlas. Con el tiempo, dejó de intentar entenderlas y simplemente las respetó, como un recuerdo que no necesitaba explicación.

Desde entonces, el rincón del almacén se convirtió en un lugar especial, no solo para él, sino para el pueblo entero. Sin saber cómo, las personas que visitaban el espacio sentían una calma inexplicable, como si las historias que guardaba les susurraran algo que no podían oír, pero sí sentir.

Y aunque las orugas nunca volvieron, el rincón permaneció vivo. Con el paso de los años, nadie recordaba exactamente cómo comenzó la leyenda, pero todos sabían que en ese lugar se escondía un misterio que les recordaba mirar más allá de lo visible. Porque a veces, lo más pequeño e invisible es lo que sostiene el mundo entero.

¡Gracias por leer “Las Orugas del Almacén“! Esta es la octava historia de una serie creada para lectores ávidos y estudiantes de español que desean disfrutar de relatos cautivadores mientras practican el idioma. ¡Sigue atento para más historias y consejos de lenguaje que enriquecerán tu aprendizaje!

Leave a comment